Daftar Isi

- Apa Itu Semiotika?- Penanda, Petanda, dan Tanda

- Definisi Simbol dan Contohnya

- Definisi Mitos/Konotasi dan Contohnya

- Definisi Ideologi dan Propaganda serta Contohnya

- Contoh Analisis Semiotika: Studi Kasus Pepe the Frog

Ilmu semiotika (atau semiologi) mempelajari bagaimana tanda-tanda diciptakan dan menghasilkan makna. Dalam pandangan penganut semiotika, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui tanda.

Istilah "semiologi" diperkenalkan oleh ahli linguistik asal Swiss, Ferdinand de Saussure. Saussure meyakini bahwa semiotika sangat penting untuk memahami interaksi dan kehidupan sosial manusia. Roland Barthes, ahli semiotika asal Perancis, kemudian mengembangkan ide-ide Saussure menjadi konsep semiotika komparatif modern yang umum digunakan hari ini.

Bagi Ilham, rambut dan pakaian yang berantakan merupakan penanda kemalasan.

Penanda, Petanda, dan Tanda

Tanda adalah hal apa pun yang dapat merepresentasikan hal lain, seperti penampilan berantakan merepresentasikan sifat malas. Saussure menguraikan tanda menjadi dua komponen: penanda dan petanda.

- Penanda adalah bentuk fisik dari tanda. Dalam contoh ini: penampilan yang berantakan.

- Petanda adalah hal yang direpresentasikan oleh penanda: sifat malas.

- Tanda adalah kombinasi dari keduanya: penampilan orang yang malas.

Definisi Simbol dan Contohnya

Saussure juga mendeskripsikan jenis tanda khusus yang disebut simbol. Simbol adalah tanda di mana penanda tidak memiliki hubungan logis dengan petanda. Menurut Saussure, makna tanda tidak ditentukan oleh asosiasi logis, melainkan oleh konvensi dan konstruksi sosial.

Sebagai contoh, perhatikan kedua ikon berikut:

➡ dan ▶

Keduanya mirip tapi memiliki makna yang sangat berbeda. ➡ di berbagai situasi dapat bermakna "lanjutkan", "teruskan", atau "jalan ke kanan", sedangkan ▶ punya satu makna utama: play, atau "tombol main".

Menurut Saussure, makna kedua ikon itu (➡ dan ▶) adalah kesepakatan bersama. Kita semua sepakat secara sosial bahwa ▶ adalah tanda play dalam konteks memutarkan lagu atau video. Sama seperti burung merpati menjadi simbol kedamaian atau bunga mawar adalah simbol cinta, kesepakatan bersama lah yang paling menentukan makna, bukan logika.

Tanda Denotatif dan Konotatif

Sebagai seorang ahli bahasa, Saussure meyakini bahwa bahasa adalah seluruhnya ciptaan manusia, dan bunyi-bunyi yang kita ciptakan dengan mulut atau kata-kata yang tertulis di atas kertas hanya memiliki makna yang kita sepakati bersama.

Contohnya, kata dosen (penanda) merepresentasikan tenaga pendidik di perguruan tinggi (petanda). Kenapa harus kombinasi huruf d-o-s-e-n? Kenapa bukan kata lain, atau huruf-huruf yang sama dengan urutan yang berbeda? Karena kita semua sepakat bahwa kata "dosen" berarti pendidik di perguruan tinggi. Tidak ada logika di balik asosiasi huruf-huruf itu dengan maknanya—bahasa manusia hanyalah sistem komunikasi berbasis simbol.

Namun, menurut Roland Barthes, ahli semiotika asal Perancis, hal ini berbeda untuk tanda nonverbal. Seringkali tanda nonverbal berbasis logika, tapi logika itu diciptakan oleh manusia, bukan "logika natural" (dari alam/mutlak). Lihat contoh berikut:

Contoh Denotasi dan Konotasi

Denotasi: Kunci mobil BMW (penanda) merepresentasikan pengendara mobil BMW (petanda).Hubungan

Konotasi: Kunci mobil BMW (penanda) merepresentasikan status ekonomi dan sosial tinggi (petanda).

Di atas adalah contoh tanda denotatif dan konotatif.

- Tanda denotatif adalah tanda yang berbasis observasi yang bisa kita lihat secara nyata dan fisik, bebas dari emosi, makna sosiokultural, atau bias pribadi. Hubungan antara penanda dan petanda berbasis logika natural, i.e., alamiah atau mutlak:

"Wanita itu punya kunci mobil BMW, maka ia pengendara mobil BMW." - Tanda konotatif adalah tanda yang diberikan makna sosial dan kultural.

"Wanita itu punya kunci mobil BMW, maka ia pasti punya banyak duit."

Jika seseorang memiliki kunci mobil BMW, maka kita bisa berasumsi bahwa ia pemilik mobil BMW. Itu denotatif—berbasis observasi fisik.

Tetapi mobil BMW (melalui marketing dan pencitraan) dikenal sebagai merek yang mewah dan mahal—kendaraan untuk kelompok dari strata sosial tertentu. Secara tidak sadar, kita melekatkan makna lain pada kunci mobil: kekayaan dan status sosial tinggi. Ini namanya konotasi—tanda yang diberikan makna sosial dan kultural.

Contoh bahwa Realitas Sosial Membentuk Konotasi

Restoran cepat saji sering memiliki asosiasi dengan strata ekonomi dan status sosial tertentu, tapi konotasinya berbeda-beda untuk setiap wilayah di dunia.---

Di Indonesia, jika kamu sering makan di Pizza Hut atau McDonald's, kamu diasumsikan berasal dari keluarga kelas menengah ke atas, bukan dari latar belakang keluarga kurang mampu.

Konotasi kesejahteraan ekonomi begitu melekat pada makanan cepat saji sampai banyak muncul restoran-restoran cepat saji Indonesia yang bernama a la luar negeri (e.g., Texas Fried Chicken, California Fried Chicken, Hoka Hoka Bento).

---

Sedangkan di Amerika Serikat, restoran cepat saji justru diasosiasikan dengan pekerja kelas menengah ke bawah. Orang yang makan makanan cepat saji setiap hari dipandang berekonomi rendah, pekerja manual, atau berasal dari keluarga yang hidup dari subsidi pemerintah (living on benefits).

Begitu melekatnya konotasi "ekonomi rendah" pada makanan cepat saji sehingga restoran-restoran cepat saji melakukan promosi besar-besaran di Amerika Serikat demi mengubah citra dan menangkap pasar kelas menengah ke atas.

Bagaimana caranya menghilangkan konotasi negatif itu? Dengan mengasosiasikan diri dengan hal-hal yang berkonotasi positif. Contohnya dengan menawarkan item-item yang sehat, menyajikan minuman-minuman berkopi (kopi sendiri punya konotasi yang dikaitkan dengan demografi pekerja kreatif dan orang kantoran), dan dengan memberikan beasiswa pada anak yang ingin bersekolah atau kuliah.

Ingat: makna konotatif itu tidak dapat kita memahami hanya dengan melihat penanda secara fisik. Makna konotasi adalah makna sosial, lahir dari budaya dan sistem sosial dalam kehidupan kita, dan hanya orang yang hidup dan berbaur di realitas sosial tertentu akan memahami konotasi itu. Konotasi tidak lahir dengan sendirinya; konotasi muncul dari sejarah, konteks lingkungan, norma dan nilai,dan realitas sosiokultural kita.

Tapi apa yang terjadi jika kita hilangkan konteks sejarah, budaya, dan realitas sosial dari konotasi? Ketika kita menghapus konteks di balik konotasi, tanda konotatif melahirkan mitos.

Naturalisasi Menciptakan Mitos

Kembali ke contoh si laki-laki dengan penampilan berantakan:

Apakah penampilan berantakan dan sifat malas punya hubungan logis?

Menurut Barthes, manusia cenderung menciptakan "logika" di mana logika itu sebenarnya tidak ada. Mahasiswa berbaju kusut bisa saja sangat pekerja keras dan rajin, tapi jika kamu survei teman-teman dan dosen-dosen di kampus, hampir semuanya akan mengatakan bahwa mahasiswa berpakaian tidak rapi cenderung malas dan cuek terhadap studinya. Dan jika kamu tanya alasannya, mereka akan berikan banyak alasan logis, termasuk pernyataan yang simpel tapi berbahaya: "Karena memang begitu lah".

- "Memang orang yang tidak memperhatikan penampilan cenderung gak peduli tentang studinya atau proses perkuliahan."

- "Oh, memang mahasiswa begitu tidak mau kuliah sebenarnya."

- "Sepupu saya juga berpenampilan begitu waktu kuliah dulu, dan dia DO."

Alasan "karena memang begitu" berarti, baginya, hubungan antara baju kusut dan sifat malas sudah terasa sangat natural; seolah-olah itu sebuah hukum alam bahwa manusia berpakaian kusut tidak ingin bekerja keras. Barthes menyebut proses penciptaan logika di mana sebenarnya tidak ada logika sebagai naturalisasi atau proses "menjadikan natural".

Mungkin anak itu terlambat bangun karena mengerjakan tugas kuliah hingga larut malam. Mungkin ia sedang mengalami isu emosional karena konflik di rumah. Proses naturalisasi menghapus semua nuansa dan konteks itu dan menggantikannya dengan sebuah logika keras. Ketika konteks dan sejarah dihilangkan, yang tersisa hanya penanda dan petanda, dan sama seperti tanda denotatif, kita menjadi merasa bahwa ada hubungan logika natural di balik tanda tersebut.

Menurut Barthes, mitos lahir ketika sebuah tanda dijauhkan dari semua konteks sejarah dan sosial hingga menjadi asosiasi yang natural. Baju kusut bukan lagi isu kontekstual (e.g., karena masalah di rumah, masalah ekonomi, atau masalah hubungan)—hanya tanda malas. Titik.

Lihat contoh berikut:

Jaket kulit hitam (penanda) adalah pakaian yang tahan lama dan melindungi dari udara dingin (petanda).

Tanda Ordo Ke-dua (Konotatif)

Jaket kulit hitam yang tahan lama (tanda ordo pertama menjadi penanda di ordo ke-dua) menjadi simbol pemberontakan, kekuatan, atau afiliasi dengan gerakan punk (petanda).

Konotasi ini lahir dari sejarah gerakan punk dan pemikiran anti-kapitalis dan anti-mainstream dan kecenderungan orang-orang yang berideologi punk untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit, seperti jaket kulit hitam.

Naturalisasi Menjadi Mitos

Kemudian, terjadilah pembentukan mitos. Melalui proses naturalisasi, jaket kulit hitam dilepaskan dari sejarah dan konteks. Yang tersisa hanya penanda dan petanda: jaket kulit hitam (penanda) sebagai simbol pemberontakan (petanda). Dan sama seperti tanda denotatif, asosiasi ini menjadi berbasis logika "natural", alias tidak memerlukan konteks. Orang tidak peduli tentang perjuangan kelompok-kelompok marginal dan gerakan anti-establishment. Orang tidak peduli tentang sejarah di balik mengapa jaket kulit hitam bisa menjadi simbol anti-kapitalisme.

Kemudian, selebriti, artis, dan presiden pun mulai mengenakan jaket kulit hitam. Dengan hilangnya konteks dan sejarah, akhirnya, semua orang bisa pakai jaket kulit hitam agar terlihat anti-mainstream dan pemberontak, meskipun belinya di pusat komersial kapitalis seperti mal.

Contoh Analisis Semiotika: Studi Kasus Pepe the Frog

Jika kamu sering menonton siaran langsung di Twitch atau YouTube, mungkin kamu sudah tidak asing dengan Pepe the Frog. Gambar Pepe yang paling terkenal adalah seekor kodok hijau dengan ekspresi murung. Gambar ini sempat menjadi salah satu emotikon paling populer di Twitch, hingga pihak Twitch melarangnya pada tahun 2021.

Namun, tahukah kamu? Pada tahun 2016, Anti-Defamation League (ADL), sebuah organisasi yang memperjuangkan inklusivitas dan menentang ujaran kebencian, memasukkan gambar Pepe ke dalam daftar simbol kebencian. Di daftar yang sama, terdapat simbol lain seperti swastika Nazi dan salib terbalik milik Ku Klux Klan, kelompok rasis di Amerika Serikat.

Bagaimana bisa gambar Pepe, yang awalnya hanya ilustrasi sederhana dan unik, justru berasosiasi dengan kebencian? Mari kita telusuri bagaimana proses semiotika dapat mengubah makna suatu gambar hingga menjadi simbol rasisme.

Pepe the Frog sebagai simbol kesedihan

Saat pertama kali menjadi emotikon di Twitch, audiens menggunakan Pepe the Frog sebagai simbol kekecewaan dan kesedihan. Ketika seorang streamer mengalami kegagalan atau menerima kabar yang mengecewakan, penonton sering mengirimkan emotikon Pepe secara massal sebagai bentuk ekspresi "turut berduka".

Tanda Denotatif: Pepe sebagai simbol kesedihan

Pepe the Frog sebagai simbol kesedihan merupakan contoh tanda denotatif• Penanda: Gambar kodok dengan wajah murung

• Petanda: Perasaan sedih dan kecewa

Hubungan antara ekspresi wajah murung dengan emosi sedih cukup jelas dan tidak mengandung makna ideologis atau kultural.

Pepe the Frog sebagai simbol konservatisme

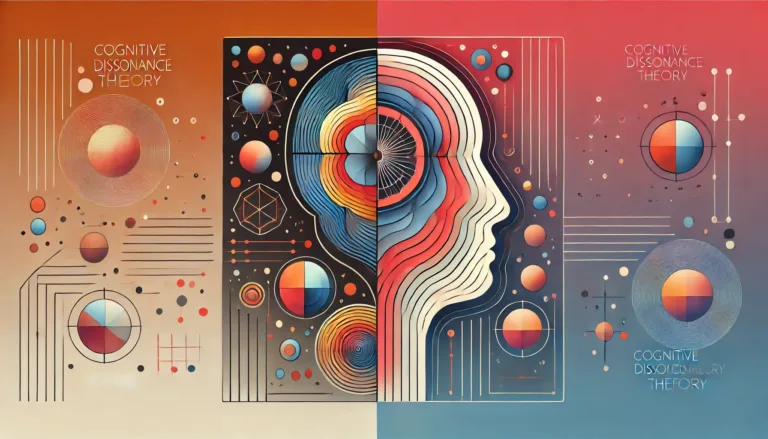

Pada tahun 2015, calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, me-retweet karikatur dirinya yang dalam gaya Pepe the Frog, dengan teks "You Can't Stump the Trump" (Kamu tidak bisa mengalahkan Trump).

Beberapa bulan kemudian, lawan politiknya, Hillary Clinton, menyebut sebagian pendukung Trump sebagai "deplorables" (orang-orang patut dicela). Sebagai respons, putra Trump, Donald Trump Jr., mengunggah gambar parodi poster film The Expendables, yang telah diedit dengan memasukkan wajah Trump, tokoh konservatif lain, serta Pepe the Frog. Ia juga mengubah judul poster tersebut menjadi The Deplorables.

Di sinilah kita melihat munculnya dua sistem semiotika konotatif:

Konotasi Pepe sebagai Simbol Konservatisme

Dalam sistem semiotika ini:• Penanda: Gambar kodok sedih

• Petanda: Gerakan revolusi konservatif

Pepe yang awalnya hanya simbol kesedihan kini dimaknai ulang sebagai ikon ideologis. Padahal, tidak ada hubungan alami antara Pepe dan konservatisme. Namun, seiring waktu, makna ini dinaturalisasi, sehingga pendukung konservatisme mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang "masuk akal".

Konotasi Pepe sebagai Simbol Ketercelaan

Sementara itu, bagi pihak lawan politik Trump:• Penanda: Gambar kodok sedih

• Petanda: Orang-orang yang patut dicela

Tidak ada hubungan nyata antara Pepe dan ketercelaan. Namun, melalui naturalisasi, sebagian kelompok sosial—khususnya yang berpandangan liberal—melihat keterkaitan ini sebagai sesuatu yang "logis".

Seperti yang dikatakan Barthes, orang sering kali menggunakan tanda pada ordo kedua hingga makna awalnya terhapus. Pepe yang sebelumnya hanya melambangkan kesedihan kini berubah menjadi simbol politik yang maknanya bergantung pada perspektif masing-masing kelompok.

Pepe the Frog sebagai simbol kebencian

Tim kampanye Hillary Clinton kemudian menerbitkan artikel berjudul "Donald Trump, Pepe the Frog, and White Supremacists: An Explainer", yang mengaitkan Pepe dengan gerakan supremasi kulit putih.

Beberapa bulan kemudian, klaim ini terbukti ketika seorang penganut supremasi kulit putih menyatakan bahwa ada upaya untuk "merebut kembali Pepe dari para normies" (normies adalah istilah slang untuk pengguna internet biasa).

Sekali lagi, makna Pepe mengalami evolusi: dari simbol ketercelaan menjadi simbol kebencian.

Konotasi Pepe sebagai Simbol Kebencian

• Penanda: Pepe sebagai simbol konservatisme• Petanda: Supremasi ras kulit putih dan ujaran kebencian

Tanda yang sebelumnya sudah bermuatan ideologis kini mendapatkan makna ideologis baru, yaitu supremasi ras. Transformasi ini membuat Pepe semakin dikaitkan dengan gerakan ekstremis, meskipun awalnya ia hanya sebuah karakter dari komik sederhana.

Apa Itu Semiotika? Pentingnya Kemampuan Dekonstruksi Tanda

Dalam esai-esainya, Roland Barthes memperingatkan bahwa makna konotatif dapat membentuk realitas sosial dan politik tanpa kita sadari. Ia menekankan pentingnya kemampuan untuk menganalisis dan mendekonstruksi tanda.

Ketika kita membiarkan mitos mendominasi simbol dan tanda dalam kehidupan sosial, kita menjadi rentan terhadap manipulasi. Konstruk sosial yang tampak logis bisa saja menipu kita, sehingga pihak-pihak tertentu dapat dengan mudah membentuk cara kita melihat dunia.

Jadi, lain kali ketika kamu menemukan simbol atau tanda baru, cobalah untuk berpikir lebih kritis:

- Apa itu semiotika?

- Apakah tanda ini memiliki makna emosional, politis, atau ideologis?

- Dari mana konotasi itu berasal?

Dengan memahami bagaimana makna terbentuk, kita dapat mengenali dan menganalisis bagaimana orang menggunakan simbol dalam berbagai konteks, baik budaya, politik, maupun sosial.

Referensi

- Barthes, R. (1972). Mythologies (A. Lavers, Trans.). Hill and Wang.

- Barthes, R. (1988). The semiotic challenge (R. Howard, Trans.). Hill and Wang.

- BBC News. (2016, September 27). Pepe the Frog meme branded a 'hate symbol' [News article]. BBC. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-37493165

- De Saussure, F. (1966). A course in general linguistics. McGraw-Hill.

- Griffin, E. (2019). A first look at communication theory (10th ed.). McGraw-Hill.